L'Ancienne paroisse de Coublanc

Extrait de la revue : Regards et Dialogues, N° 382 - 383, article Jean Perche, avec son aimable autorisation.

NOTE : Pour compléter ce texte, j'ai ajouté de nombreux liens vers des documents et articles complémentaires déjà présents sur le site.

Un attachement au sentiment religieux, profond notamment chez les populations des zones montagneuses comme le Massif Central, a marqué l'histoire

du canton de Chauffailles et particulièrement celle de Coublanc, à partir de la Révolution (I789-1799).

Le gouvernement du Directoire (1795-1799) décréta "insurgé" le canton de Chauffailles, alors plus réduit qu'aujourd'hui mais comprenant Coublanc,

parce qu'une majorité de la population protégeait les prêtres réfractaires, assez nombreux dans cette région, et menait "en fait la vie dure" aux

représentants de l'ordre républicain.

Plus tard, en 1905, l'application de la loi de séparation des Églises et de l'État, prévoyant que les biens mobiliers des églises feraient l'objet d'un

inventaire administratif ne se fit pas sans quelques difficultés.

Si les opérations se déroulèrent le plus souvent sans encombre, elles provoquèrent toutefois des incidents dans un certain nombre de paroisses.

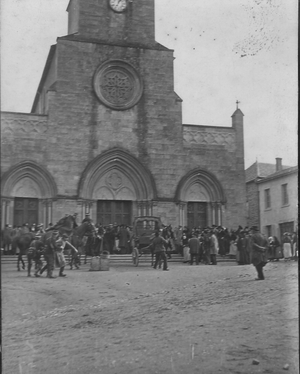

Intervention de la maréchaussée à Coublanc

Un drame survenu dans la Flandre où une personne trouva la mort, amena la chute du ministère. Un nouveau gouvernement formé en mars 1906 et

dirigé par Ferdinand Sarrien, député-maire de Bourbon-Lancy, voulut mettre fin à l'effervescence.

Clémenceau, ministre de l'intérieur, déclara d'entrée que "la question de savoir si l'on comptera ou si l'on ne comptera pas les chandeliers d'une église

ne vaut pas une vie humaine!" Et Briand, ministre des Cultes, ordonna qu'on pouvait procéder aux inventaires "lorsqu'aucune résistance n'est à

prévoir". On peut se laisser dire que la paroisse de Coublanc fut concernée directement, et à sa satisfaction, par ces nouvelles consignes. Document pdf

ici

D'une autre manière, le patrimoine religieux de Coublanc prouve la persistance de cette foi ancestrale, qui fut exprimée d'abord par les tailleurs de

pierre et les artisans locaux, réalisateurs de l'église et des croix routières, et plus tard par les promoteurs de l'oratoire de Notre-Dame-de-Lourdes.

La plus ancienne des 23 croix de hameaux, de carrefours, est celle des "Justices" (1767) et la plus récente, celle du hameau de l'Orme (1890).

La croix de pierre située à l'ouest du Bourg, faite en 1818 aux frais du curé C. Renard et sans doute d'un paroissien est "sculptée en moyen relief d'un

Christ de facture très populaire et vigoureuse" dont la tête est ceinte d'une auréole irradiée. La croix du hameau de la Grande Goutte, sur laquelle est

également sculpté un Christ, mais d'un style rustique, mérite aussi un regard. La croix de l'Orme, de forme élancée, comporte, au-dessus d'un piédestal

et d'un fût remarquablement ouvragés, une hampe et des bras de section octogonale chargés à leur intersection d'une couronne d'épines sculptée en

haut relief. Tous les calvaires de Coublanc ici.

A 500 mètres, au nord du bourg, l'oratoire Notre-Dame-de-Lourdes fut construit en 1936. Cette reproduction fidèle de la grotte de Massabielle "modèle

habilement une imposante coulée de béton sur un affleurement naturel de blocs de granit". Y ont pris place les statues de la Vierge et de Bernadette,

et, comme à Lourdes, l'accès à la grotte est fermé par des grilles. C'est une réalisation unique dans nos régions par son originalité et son caractère.

Tout sur la Grotte de Lourdes ici.

Au contact du département de la Loire, la commune de Coublanc occupe l'extrémité la

plus méridionale de la Saône-et-Loire en direction du sud-ouest.

Son territoire, adossé à l'est à un chaînon des monts du Beaujolais, offre une variété de paysages pittoresques et plaisants, et bénéficie d’un bon climat,

de sorte que des citadins y séjournent habituellement.

Le toponyme Coublanc

(Coblant au XIVéme siècle) vient du latin confluens qui signifie le confluent, car de nombreux ruisseaux parcourent le sol

granitique du pays.

Comme d'autres dans le canton de Chauffailles, ce village à vocation d'abord agricole, a largement profité au XIXème et au XXIème siècle de

l'extension de l'industrie textile lyonnaise.

Sa population est aujourd'hui d'environ 900 habitants, soit à peine la moitié de celle de 1856 (1671 habitants).

L'existence de la paroisse de Coublanc, certaine à partir du XIVème siècle (1374), remonte sûrement à une époque bien antérieure.

Placée sous le patronage de sainte Marie-Madeleine, cette paroisse se trouva dans le diocèse de Mâcon, et au moins jusqu'au XVIéme siècle, sous la

dépendance de l'abbaye de Vézelay, elle-même dédiée au même personnage de l’Évangile, et qui prétendait en conserver le corps. Le candidat à la

desserte était donc alors présenté par l'abbé de Vézelay, mais plus tard le curé fut nommé directement par l'évêque.

Après avoir appartenu à l'archiprêtré de Beaujeu, la paroisse fut englobée à partir du XVIIème siècle dans celui de Charlieu. La dîme était répartie

entre le curé, l'abbaye de Saint-Rigaud (à Ligny-en-Brionnais), et trois seigneurs.

Le procès-verbal de Visite effectuée par Mgr de Lort de Sérignan de Valréas, évêque de Mâcon, en 1746, décrit, sans en évaluer l'ancienneté, l'église

comme étant "d'une très grande propreté et décence". Ce sanctuaire comptant apparemment une seule nef de 50 pieds (l6,4 m) de long et 22 (6,8 m) de

large, grandeur peut-être alors suffisante, ne correspondait plus, un siècle plus tard, aux nécessités d'une population dont le nombre avait triplé.

En 1852, déjà agrandie trois fois, elle ne pouvait l’être davantage, et le bâtiment était considéré comme malsain car la nef, haute de 5 m, était trop

basse.

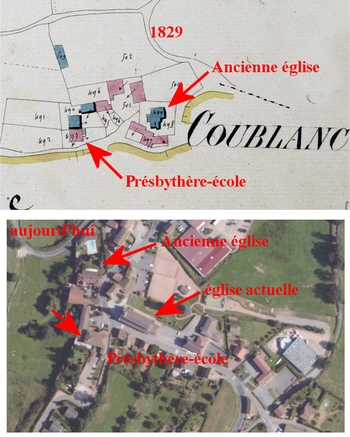

A l'initiative de la Municipalité et du Conseil de fabrique, une nouvelle église

fut donc édifiée en 1852, sur les plans de l'architecte départemental André

Berthier, dont c'est, selon R. et A.M. Oursel, "l’une des œuvres les meilleures et les plus originales. De style néo-gothique, elle impressionne par la

rigueur de sa composition d'ogives, qui ne sent aucunement le pastiche (c'est-à-dire l'imitation), par la paisible harmonie de ses proportions intérieures,

par l'élégante sveltesse de la silhouette extérieure, comme par la richesse et l'extrême variété des chapiteaux de la nef et du front de façade,

remarquablement équilibré et ajouré d'une rosace du plus bel effet".

Voir également : l'église de Coublanc