Fête du Centenaire

de

l'Église de Coublanc

Présidée par

Mgr PACAUD, Vicaire général d'Autun

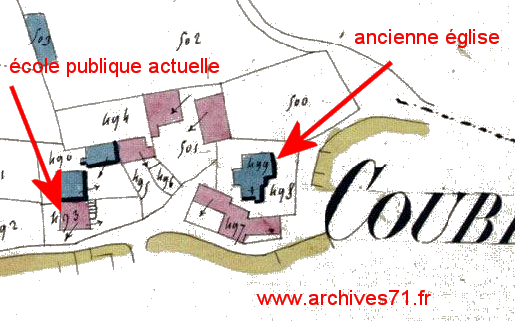

L'Ancienne église

Nous en avons une idée assez précise grâce à une relation de la visite pastorale de l'église

de Coublanc, faite en 1746 par Mgr Henri Constance de Lort de Sérignan,

évêque de Mâcon.

Il n'est pas question de l'ancienneté de l'Église, nous aurions aimé la connaître; toutefois il est noté qu'en 1538, une chapelle y fut adjointe, hors toit, en l'honneur de

Notre-Dame de Pitié, par les soins d'Antoine Buchet, prêtre originaire de Coublanc.

Cette église était dans le vieux cimetière " qui régnait tout autour. "

Ses dimensions étaient modestes : cinquante pieds de long sur vingt-deux pieds de large, plus le sanctuaire.

Le clocher, placé en arrière de l'abside, était une tour carrée de construction moderne, abritant

" deux petites cloches bien sonnantes et de poids médiocre. "

La nef était la partie la plus ancienne, plafonnée sans ornementation.

Le chœur restreint était voûté en coquille, il était séparé de la nef par un arc en pierre, précédé d'un arc en bois supportant un crucifix.

Les bas cotés et chapelles étaient des additions qui donnaient à l'édifice une largeur hors de toute proportion avec la longueur.

Six fenêtres dont deux au sanctuaire éclairaient l'église.

Nulle part de caractère artistique.

La chapelle de Notre-Dame de Pitié paraît avoir joui d'une particulière dévotion, si l'on en juge par les nombreuses fondations de messes, de cire, d'huile et même

d'une vigne à Mailly, établies en son honneur par l'abbé Buchet, les familles Belle, Desautels, de la Collonge, Mlle, Dru qui avait choisi la chapelle pour le lieu de sa

sépulture.

La paroisse comptait sept cents habitants environ. Heureux temps où le curé, M. Duperron, pouvait répondre à son évêque :

" il n'y a parmi nous ni divorce, ni troubles, ni initiés, ni procès, tous observent la sanctification du dimanche et des fêtes et tous sont fidèles au devoir pascal."

Pendant la Révolution l'église et la cure furent vendues pour la somme de 2.833 francs.

Ce fut un bénédictin de Charlieu, M. Ramu, qui desservit clandestinement la paroisse. En 1802 l'acquéreur- de l'église en céda la moitié pour les cérémonies du culte,

moyennant la somme de 200 francs.

Quelques mois après, le curé, l'abbé Renard, qui avait disparu pendant la tourmente, revint, et tout rentra dans l'ordre.

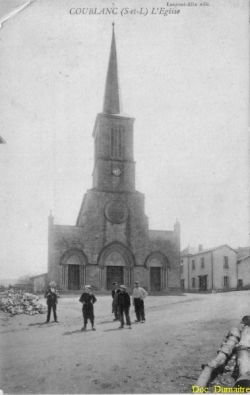

La Nouvelle église

En 1831 la paroisse avait plus que doublé, le chiffre de la population dépassait 1650.

Pour M. Nobis, curé - depuis 1833, c'était un souci crucial de voir la plupart des fidèles assister aux offices, du dehors, dispersés à travers les tombes du cimetière.

Cette solution s'imposait, construire une nouvelle église plus en rapport avec les besoins du culte et la population de la paroisse.

Le courageux curé en fit la proposition qui fut acceptée unanimement; et sans perdre de temps, confiant dans la Providence, se mit au travail, après une courte

délibération du Conseil de Fabrique.

A quelques mètres de l'ancienne cure démolie à la Révolution et qui se trouvait à la place du monument aux morts, un emplacement fut donné à la commune par M.

Pierre Auclair, en bonne et due forme, par-devant Me Ray, notaire à Saint-Igny-de-Roche, à la

condition expresse qu'il n'aurait pas d'autre destination que celle de

l'église. Les plans furent établis par M. Berthier, architecte à Mâcon.

Comme sa soeur aînée l'église fut placée sous le vocable de Sainte-Marie-Madeleine.

C'est une belle construction gothique du style du treizième siècle.

Ses dimensions principales sont de trente-trois mètres trente-trois dans sa plus grande longueur, et quinze mètres quinze dans sa plus grande largeur.

La hauteur de la grande nef est de douze mètres vingt; celle des bas côtés de six mètres quarante. Elle est appuyée de 10 contreforts en pierre de taille; 4 aux angles du

clocher, 4 vis-à-vis les piliers du choeur et 2 derrière l'abside.

Les deux premiers contreforts font corps avec la façade et se terminent par un pignon carré surmonté d'un pinacle ; les autres se terminent par des rampants.

Trois portes dans la façade donnent accès à l'église : la principale communique avec le porche, les deux autres s'ouvrent sur les petites absides qui précèdent les bas

côtés.

Ces trois portes sont surmontées de tympans encadrés de voussures ogivales et ayant leurs pieds droits accompagnés de colonnettes avec bases et chapiteaux.

Une archivolte dont les retombées s'appuient sur des socles à figures grimaçantes de mauvais goût, surmonte les voussures des portes.

Les trois tympans sont sobrement décorés, le principal, d'un quatre feuilles et de deux ogives, et les deux autres de la moitié d'un quatre feuilles.

L'église a trois nefs.

La grande nef est précédée d'un porche accompagné de deux massifs avec deux vides circulaires dont l'un est destine à l'escalier qui conduit à une tribune et à la tour

du clocher, l'autre sert de débarras.

Elle communique avec les petites nefs par six travées avec arcs sur pilier, isolè, et à colonnettes.

Trois colonnettes des piliers se prolongent au-dessus des travées et soutiennent les arcs doubleaux et nervures en bois de la voûte.

Les deux petites nefs se terminent par deux chapelles.

Leurs voûtes sont également munies de nervures qui reposent sur des colonnes avec chapiteaux du côté du mur et de l'autre côté sur les chapiteaux de la grande nef.

Tous ces chapiteaux sont ornés de sculptures variées.

L'église n'a pas de transept.

L'abside a la forme de demi-octogone.

Des colonnes entre les fenêtres soutiennent les nervures de la voûte.

14 fenêtres géminées â meneaux trilobés, éclairent la grande nef et le choeur.

16 fenêtres ogivales, évasées intérieurement et extérieurement, éclairent les deux petites nefs et les chapelles. 3 fenêtres de 4 mètres sur 0 m. 80 éclairent l'abside.

Une rosace avec compartiments flamboyants de tout genre éclaire la tribune.

Le clocher de forme carrée, a deux étages ;

l'un renferme l'horloge, l'autre deux cloches.

Il est surmonté d'une flèche octogonale.

La hauteur de la tour est de vingt-deux mètres soixante-dix, celle de la flèche de dix mètres.

Les charpentes sont en chêne.

Le clocher est couvert d'ardoise et l'église de tuiles romaines.

Deux sacristies sont placées à la suite des chapelles et une salle de catéchisme a été construite derrière l'abside.

Tout cela représente un travail considérable.

La population s'y employa avec un tel entrain que l'église commencée au mois d'avril 1852 était terminée, moins la flèche et le dallage, au :31 décembre de la même

année.

L'abbé Vobis s'était révélé conducteur de chantier.

Chaque dimanche il désignait pour la semaine, les employés bénévoles, de sorte qu'il y avait toujours des ouvriers et jamais d'encombrement. Désormais les fidèles

appelèrent l'église

« notre église » et c'était bien ainsi, car ils l'avaient, en grande partie bâtie de leurs mains, payée de leur argent par une souscription de 3879 francs, aidés du Conseil de

Fabrique qui emprunta 9500 francs, et sans aucune contribution, ni de l'Etat, ni du Département, ni de la Commune.

Avec de faibles moyens, ils ont tait une très belle église, et ils l'ont payée comptant 26 448 f. 70 ; le registre des comptes en fait foi.

Il se termine par un Deo gratias de reconnaissance et de satisfaction.

26 448 f francs, somme qui nous paraît dérisoire aujourd'hui, mais qui pulvérise nos actuels millions.

L'église construite, il fallait la meubler et l'orner. Cela se fit peu à peu.

Il y a trois autels en marbre blanc.

Le maître-autel, donné par M. Nohis, a coûté 1856 f.

Il a en bas-relief les emblèmes de l'Eucharistie : l'agneau, une branche de vigne et une gerbe de blé.

Les petits autel, sont plus simples.

La table de Communion a été donnée par M. le curé de Cortembert, ancien vicaire, l'abbé Chevillard. Autour du choeur sont des bancs sans ornementation réservés

aux chantres.

Une boiserie avec moulures ogivales recouvre l'abside jusqu'à la base des fenêtres.

Un grand crucifix est placé à l'entrée du chœur et repose sur une volute à pans brisés en fer forgé et scellé dans les piliers.

Une belle chaire gothique avec abat voix, richement sculptée, ainsi que le confessionnal placé dans le bas côté droit, out coûté ensemble 1800 francs.

Ces deux pièces, et les portes d'entrée, sont des oeuvres remarquables d'un menuisier d'Ecoche, Troncy, qui comme les bâtisseurs de cathédrales, travaillait surtout

pour la gloire de Dieu.

Dans le bas côté opposé, se trouvent les fonts baptismaux, en pierre de Carrare.

Ils portent en bas-relief' l'expulsion du paradis terrestre, et sont surmontés par la scène du baptême de Notre Seigneur.

En 1860 fut érigé solennellement le chemin de croix, dont les quatorze stations peintes à l'huile sur toile, ont été achetées a Paris au prix de 350 francs.

Les cadres ont été faits à Coublanc.

Des statues en bois doré de la sainte Vierge de sainte Madeleine et d'autres saints ornent les deux chapelles. Les statues de Notre-Dame de Lourdes et du Sacré-Coeur, placées à l'entrée du choeur, sont des dons volontaires, ainsi que

celles de Jeanne d'Arc, de saint Antoine, de sainte Thérèse et de saint Michel.

L'église possède un reliquaire contenant une parcelle de la vraie Croix.

Jusqu'en 1906, les vitraux étaient de simples grisailles qui donnaient une lumière bien crue.

M. Rousset fit placer ceux du choeur, et se proposait de continuer par les chapelles.

Les événements de la Séparation lui firent abandonner son projet.

Il fut repris par son successeur qui pourvut les 16 fenêtres des bas côtés : travail de Mme Paillet-Iamy de Lyon, exécuté dans les deux années 1941 et 1942, pour la

somme de 40.432 francs, due à la générosité des paroissiens.

Les trois vitraux du chœur avaient coûté 2400 francs.

Un tambour surmonté d'une rosace, digne de figurer à côté des travaux de l'ébéniste Troncy, a été fait par M. Chavanon et son fils, en 1939.

Il a coûté 7350 francs.

L'église possédait deux cloches qui furent refondues en 1847.

La grosse sous le vocable de la sainte Vierge eut pour parrain Claude-André et pour marraine Jeanne-Marie Marchand, femme Auclair.

Elle pesait 1127 livres.

La petite, sous le vocable de sainte Madeleine, eut pour parrain Claude Joly, maire, et pour marraine Etiennette Degueurce, femme Auclerc. Elle pesait 824 livres.

La première fut cassée par accident en 1895, et refondue l'année suivante au prix de 1754 francs.

Elle eut pour parrain André Auclair et pour marraine Claudine-Marie Goujon.

Son poids est de 875 kg.

Pendant ce siècle, pour combien de baptêmes et de mariages nos cloches ont carillonné ! Combien d'offices religieux auxquels elles ont appelé les fidèles !

Que de glas aussi !

Et l'on aimait sonner !

Et l'on trouvait parfois de ces passionnés des cloches, véritables artistes, qui suivant les circonstances, savaient les faire parler, prier, pleurer, sangloter; et pour n'en

nommer qu'un, lorsqu'il faisait des remplacements, on pouvait dire à coup sûr:

" C'est Damas qui sonne. "

Et puis l'art, ou le métier, s'est gâté, plus même "de Laurent le Sounou "; il a bien fallu faire appel à la fée électricité qui résout le problème matériel, mais qui tue l'âme

des cloches.

Elles ont été électrifiées en 1949 par la Maison Paccard, d'Annecy, au prix de 218.465 francs.

Consécration de l'église

La belle église de Coublanc méritait les honneurs de la Consécration.

Son curé l'avait désirée.

Ce fut une récompense pour la paroisse.

M. Bellet, successeur de M. Nobis, en fit la demande à Mgr de Marguerye qui délégua à cet effet Mgr Dubuis, originaire de Coutouvre et évêque de Galvestone,en

Amérique.

Ce fut une longue et solennelle cérémonie à laquelle prit part toute la population.

Douze prêtres du canton au du voisinage de la Loire y assistèrent et signèrent l'acte de consécration.

Parmi les signataires, on trouve le nom de M. Rousset, futur curé, il était alors vicaire de Chauffailles.

Après la consécration de l'église, Mgr Dubuis procéda à la consécration du maître-autel où il scella des reliques de saint Félix et de saint Candide, martyrs.

Une indulgence de 40 jours fut concédée aux fidèles visitant l'église, pendant ce jour, et à perpétuité le jour anniversaire.

Cette fête qui fit époque dans la paroisse, avait eu lieu le 5 octobre 1869.

Monsieur le Curé Nobis

M. Nobis n'eut pas la joie d'assister ai la consécration de son église, il n'était plus depuis 6 ans.

I1 était né à Charlieu, rue Mercière, d'une famille d'armuriers.

Il avait un frère huissier et capitaine des pompiers.

Sa petite nièce, Mlle, Nobis, qui habite Charlieu, est la seule survivante de la famille.

Il fut nommé curé de Coublanc en 1833. Charlieu dépendait alors du canton de Coublanc et du diocèse de Mâcon.

On parle encore de sa sévérité pour la tenue et les devoirs religieux, mais surtout de sa bonté.

Un vieillard de 96 ans, F. Labrosse, mort en 1935, qui l'avait connu, et vu construire l'église, aimait à raconter comment M. le curé lui avait fait gagner son complet de

Première Communion, par une pierre lancée à la verticale du pied du clocher et qui avait largement dépassé la flèche haute de 32 m.70.

M. Nobis avait fait trois fois le pèlerinage de Jérusalem.

A chaque fois il revenait chargé de souvenirs pour ses paroissiens.

Il ramena un singe et le dressa si bien qu'il pouvait l'envoyer faire des commissions à Charlieu.

Dans son dernier pèlerinage il fit une chute de chameau, dont il ne se remit pas, et en mourut quelques années après en 1865.

Il fut enterré près de la vieille église dans l'ancien cimetière.

Il fut transféré dans le nouveau où il repose près de la croix centrale et près de ses deux successeurs, MM. Bellet et le chanoine Rousset. Peu avant sa mort il avait

demandé à l'évêque de lui donner pour successeur M. Bellet son vicaire.

Il avait reçu satisfaction.